畑村創造工学研究所

畑村洋太郎

| 見学日時 | 2005年1月28〜29日 |

| 見学場所 | 島根県仁多郡横田町 ㈱安来製作所(YSS)鳥上木炭銑工場 |

| 見学者 | 11人 |

| 記録 | 2005年2月18日 |

1.見学概要

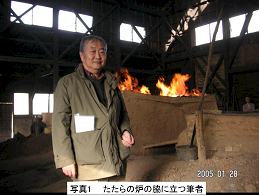

2005年1月28〜29日に仲間たちと島根県仁多郡横田町のたたら製鉄を見学した(写真1).1月28日8時15分羽田空港発の飛行機で出雲空港に着き,空港からバスで1時間ほどの亀嵩(かめたけ)温泉の玉峰山荘に到着した.安来製作所(YSSと略す)の鳥上(とりかみ)木炭銑工場を見学し,その後たたらの作業現場を見た.この辺で一番大きい仁多町はお酒やお米が美味しくて有名なところで,斐伊川に面している.斐伊川の沿岸でたたら製鉄は行われている.29日早朝にたたらの作業の最後の砂鉄と炭の投入工程を見学した後,炉を崩し,出来上がった製品である(けら)を出すところを見学した.これらを見学した後,雲州そろばん伝統産業会館を見学し,出雲大社に参拝して,夜飛行機で帰京した.今回見学に行った場所を図1に示す.

戦争中に疎開していた鳥取県にはなんとなく親しみを覚えるが,島根県は一度松江近くの温泉に泊まりに行ったことがあるくらいであまりなじみがない.島根県を改めて地図で調べると(図2),中国地方の西北にある細長い県(東西方向に180kmもある)で,人口は70万人しかいない.出雲・松江・安来など大きな都市はみな県の東北の宍道湖や中海の周辺に集まっている.石見(いわみ)銀山が島根県の中心部に位置している.かつて(江戸時代だと思うが)人口20万人の巨大都市であったのが,今はその面影もなく,すっかりさびれてしまっているそうだ.一度ここへも行ってみたい.

2.見学に至る経緯

今から10年前に,東京大学中尾教授と筆者はたたら製鉄の作業を見学した.東京駅から夜行列車に乗り見学に行った.雪が強く降っている中で見学したことが非常に印象に残っている.このときの見学が大変面白かったため,一度皆に見せたいと思っていた.また作業を行っている村下(むらげ,総作業長)の木原明氏と様々な議論をしたとき木原氏の頭の中に科学的理解が詰まっていることに非常に驚いたため,そのことを拙著"失敗学のすすめ"やその他の著作の中で記述し,現在でも講演の際には木原氏の話をしている.

このような経緯があり,仲間たちにも是非たたらを見てもらいたいと考え,約 2年前から見学を計画していたが,希望者が多いためなかなか実現しなかった.木原氏に手紙で依頼したが,日刀保(日本美術刀剣保存協会の略,たたら製鉄を行っている事業主体)に依頼するように指示された.日刀保の会長宛に見学依頼状を送って返事を待っていたところ,会長の山中貞則(自民党)氏が亡くなられたため,また見学の話が宙に浮いた状態になってしまった.結局2004年秋に見学が実現しそうだという返事をもらった.作業日程がなかなか決まらなかったが,昨年11月頃にようやく今回の見学が決定した.

3.見学行程

1月28日,29日とも晴天で,冬にしては珍しく暖かかったので非常に助かった.

1月28日7時半に羽田空港に集合し,JALに乗り10時に出雲空港に到着した.直ちにバスに乗車し,空港から南へ1時間ほど,距離にして約30kmの横田町から少し東方に行った亀嵩(かめたけ)温泉の玉峰(たまみね)山荘に着き,昼食後,奥出雲にある"たたら刀剣館"を見学した.その後3時〜5時まで安来製作所鳥上木炭銑工場(たたらを行っている工場)を見学した.ここで,東工大の永田和宏教授に偶然に出会って,とても驚いた.永田教授は15年たたらに通い続けていて,たたらの作業の研究をしているそうである(写真2).村下の木原明氏と安木製作所の楊井事業部長(ここの責任者)にも会った.

28日夕方にたたら製鉄の作業を1時間半ほど見学した後,宿に戻り,みなで酒盛りをして9時半には寝た. 29日の早朝4時半に起き,5時にバスで出発した.作業場に着き,炭と砂鉄を入れる最後の作業を見学した.見学者は部屋の四隅から作業を見学した(図3).6時過ぎに炉の崩しが始まり,7時には終了した.これで鉄の塊である(けら,幅約1.2m長さ約3.5mで厚さが約0.4mの鉄で海鼠の親分のような形のもの)ができあがった.これが冷えるまでの間に一旦宿に戻り,朝食後の8時半過ぎにもう一度作業場へ行き,出しを見学した.9時半に作業が終了した後,再び宿へ戻り休憩と昼食の後,雲州そろばん伝統産業会館を見学した.そこからまた北へ30km行き,出雲大社に参拝し,4時40分出雲空港発の飛行機で帰京した.

4.たたら製鉄

1回のたたら作業は三日三晩を一代(ひとよ)として行う.1回の作業に使用される原材料は木炭14t(写真3),真砂砂鉄13.5t,炉を作る粘土4tで,出来上がる(鋼に相当する部分)が4t,スラグに相当する鋼滓7tができる.現在冬に3回〜4回の操業を行っているということである.高殿(たかどの,たたら製鉄の作業場)(写真4)の目測による平面図を図3に示す.真ん中に約1m,長さ約3mの粘土でできた炉があり,その左右に送風管で吹管(すいかん,木呂管(きろかん)ともいう)の元となる部分がある.ここには昔は足踏み式のたたら(写真5)が置かれていたそうである.そこから片側10本ずつ総計20本の吹管が放射状に炉につながれている.吹管は竹製で外側をかずらで巻き,さらに粘土で固めたものになっていた.風が送られ続けているので,これが燃えることはほとんどないようである.作業は村下1人,作業員5人くらいで行われていた.作業場全体は約15m角の正方形で,見学者はその四隅から約20人ずつに分かれて見学する.また,左側に控え室があり,神棚,座敷もあり,その後方で電動ふいごが動いていた.また反対側の袖に相当する部分に,休憩室と原材料を置く部屋があり,作業場に一番近いところに砂鉄が置かれ,奥に木炭が置かれていた.

たたら製鉄の炉とその地下構造の断面図を図4に示す.昭和8年に実測されたものだそうである.まず地面に(推測だが)四角い穴を掘る.穴は深さ約3m幅約4mで,側面には石垣を組む.この穴の底に約50cm角の排水溝を作る.その上を石で蓋をし,礫を並べた上に砂利を置き,さらに木炭を縦にして並べ,粘土を載せる.こうして地表から約1.5mの部分に床ができる.その上にさらに3つの空間を石垣でつくる.中央が炉の底部となる空間で,左右が"小舟"といわれる空間である.図中,三角形で示した部分が石垣である.大きな岩で通常の城の石垣などと同じ構造で,表面は隙間なく詰まっているが,背面は三角にとがっているためすき間の部分は砂利で埋まっている.炉の底部に相当する,深さ約1.5m,幅約1mの最下部に木炭を置き,その上に灰をつき固めたものを載せてある.その上に粘土で炉を築く.炉の脇の方から電動のふいごで風が送り込まれる.吹管の上部には出口部分に上から滴ってきた鋼滓やが詰まらないようにするための小穴(ほど穴)が空けられており,常に穴を突いて,風をうまく通すための作業をしていた(写真6).木炭と砂鉄を30分毎に交互に入れ,三日三晩風を送ることで玉鋼が出来上がり,3日目に出しをする(写真7).全工程の所要時間は72時間である.東工大の永田教授が小生の隣で疑問点に全部答えてくれたので,非常に面白い見学をすることができた.

昔は砂鉄の種類が4種類あり,それらを順序良く使用することで玉鋼を作っていたが,水質汚濁防止法などにより鉄穴(かんな)流しという川の流れを利用した砂鉄の採取が廃止されたため,現在は磁気選鉱という方法が採られ,真砂砂鉄という砂鉄1種類だけで作るようになったのだそうである.砂鉄を4種類使っていたときとは全く違う工程で1種類の砂鉄だけで鋼を作ることができるようになったことが画期的なのだそうだ.また,昔は炭素量の多い銑鉄のみが利用されたため,炭素量の多い銑鉄を多量に作ることが上手な作り方と見なされ,は珍重されなかったが,が良質な鋼であることが分かってからはが重用されるようになったそうだ.現在は日本刀を作るための炭素鋼(これをという)のみが求められている.一回に生産できるが4tなので,年に3回操業したとしても12tしか生産されない.日本刀の原材料を作ることが目的だとしても随分少量しか生産できないものである.

永田教授は15年間毎年たたら製鉄に見学に来ているとのことである.永田教授の話を聞きながら中身を想像するだけでもこの見学はとても面白いものであった.永田教授から聞き知ったたたらの歴史を後述する.

たたらの脇に立ってみていると不思議な感じがする.ふいごが動くたびにゴーゴーと音がし,炎が息をしているように立ち上がる.粘土でできた炉自体がまるで生き物のように見える.宮崎駿氏の映画"もののけ姫"で見た場面を髣髴させる.ついでながら,宮崎駿氏はこの作業場を見に来ていないということであった.吉田村にある菅谷たたらを詳細に調べたのではないのだろうか.映画"もののけ姫"のモデルになった建物だ,ということがパンフレットに書いてあった.ここもいつかチャンスがあれば行ってみたい.

永田教授に話を聞いていて知ったたたら製鉄の特徴は,純度の良い砂鉄を使っていることと,温度は最高でも1350℃にしかならないため不純物が入りにくいこと,の2点から純粋な鋼ができるということであった.どこでどのような反応が起こっているかなど,このような高温での反応については未知のことが多いとも聞いた.

5.思うこと・考えること

(1)たたらの歴史

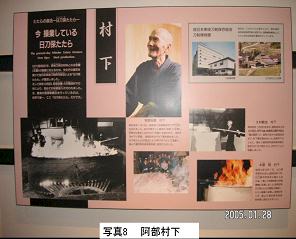

たたらは江戸時代に広く行われていたが,明治20年頃にヨーロッパの近代的な製鉄技術が日本に入ると競争に全く太刀打ちできず,たたら製鉄は廃れてしまった.それが太平洋戦争中に軍刀を作るために復活したが,敗戦の昭和20年にたたらは閉鎖され,それ以降全く作られなくなった.ところが日本刀が美術品として見直され,玉鋼が求められたが,全く生産されていなかったため,昔作られたものを少しずつ掘り出したり拾って来たりして使っていたようである.しかしそれも枯渇し,昭和52年に日本刀を作るための"玉鋼つくり"としてこの技術が復活することになる.その事業主体は日本美術刀剣保存協会("日刀保"と略す)で,日立金属の子会社の安来製作所(YSS)が事業を始め,その作業所を鳥上木炭銑工場というのだそうである.昭和20年から52年までの間,たたらの技術は安部由蔵村下がしっかりと守り,技術として絶えないようにしていたそうである(写真8).安部村下はただ技術を守っただけでなく,材料が砂鉄4種類から1種類に変わった後も,を多く作るための技術をきちんと作り出すことができたという.それは,昔から行われていたたたらとは全く違う考え方と手法を戦後に新たに発明したといってよいほどのものだそうである.正に"真の村下"である.昭和52年に75歳だった阿部由蔵村下に弟子入りしたのが,現在村下をやっている木原明氏である(写真9,10).木原村下も既に70歳であるが,木原氏から戴いた自伝記事を読んでみたところ,宇部工業高校(相撲が得意だったそうである)を卒業して日立金属に入社し,研究所で実験の手法を徹底的に身につけたようである.昭和10年生まれで昭和52年のたたら再開のとき,42歳の木原氏は自ら志願して阿部村下の弟子となったそうだ.現在木原氏は人間国宝になっている.全くすばらしい人と知り合いになったものである.

(2)頭の中の推測

たたらの村下が頭の中で何を考えているかを勝手に推測してみた.

まず,図5の(a)は炉の壁の断面である.粘土でできた炉の中で砂鉄と木炭が燃焼し,還元・脱炭が同時に行われ,出来上がったものが一番下にたまっていくのである.ただし,そのとき木炭と砂鉄だけが反応しているのではなく,炉の内側が犠牲材料となり,鋼滓(こうさい,スラグ)をつくることになる.簡単にいうと,砂鉄と木炭が粘土の壁を食うのである.そしてできた鉄の一番重いものが下にたまる.

次に,(b)は中の空気の流通を描いたものである.隙間風・滴・たまりである.30分毎に上から投入される砂鉄と木炭は互層になっているに違いない.これは高炉などと同じであるが,ここでは多分平らに置かれているのだろう.炉の左右から吹管を通して吹き込まれた空気が木炭を燃焼させながら上昇していく.ふいごによって勢いよく空気が送り込まれたときには中に炎が上がり,それが止まったときには炎が小さくなる.図示したように,炉の中に風の道ができているに違いない.そして上から滴が少しずつ滴り落ち,それが一番下にとして溜まっていくのだろう.このようなところもまた高炉と同じように見える.そして徐々にこのケラが成長する一方,壁が食われていく.最後には炉壁が薄くなり,中の高温のケラの温度が伝わり,炉の一番下部の壁が赤く見えるようになる.炉が赤熱した様子から三日三晩の操業の終わりのときが見えてくるように思う.

(c)には,炉の地下部分の構造から考えられることを描いた.考えていたのは地中の温度と湿度の場ではないだろうか.まず炉のすぐ下は灰と木炭でできており,断熱層になっている.そしてその両側にある小舟は横方向の断熱をするだけではなく,炉床から熱を逃がしたり,この部分全体の温湿度を均一化する役割を果しているに違いない.この空間が断熱層を作らなければ,ヒートブリッジができるために熱が逃げやすい部分ができて,上の炉の中の状態が均一にならないのかもしれない.また,この炉の地下構造部分の一番下に縦に木炭を並べるが,この木炭が多分鉛直方向の断熱および調湿をしているのだろう.

(d)では拡散接合とか焼結合金での反応を元に,村下の頭の中にある滴ができるモデルを推測してみた.永田氏と様々な話をしたが,局所的に見てどのような反応が起こっているのかよくわからない部分があるのだそうだ.砂鉄の粒子が木炭に接すると中心部は酸化鉄になっているが,外側は還元鉄になっているのだろう.そして,木炭と粒子との接触部分の鋭角が反応を促す重要な要素になっているのではないかと思われる.実際の様子はわからないが,粒子の外側の表面から溶けて落ちてきたものが滴となって落ちているのではなかろうか.

(3)地域について

この地域では米ができ,砂鉄ができる.明治以降はそろばん玉も生産されるようになった,ということである.雲州そろばん伝統産業会館でそろばん玉や加工工程の展示を見たが,特に加工工程が興味深かった.筆者が漠然と考えていた玉の加工方法は,図6(a)に示すように,旋盤に丸棒をくわえ,ドリルで穴を開けて,バイト2種類で削り,玉を作る方法である.しかし実際の工程は全く異なり,(b)に示すように,総型切出とでもいうべきもので,まず板の片側から図に書いたような形の総型の刃物で削り,さらに板をひっくり返して反対側から削るというものであった.最後に仕上げとして,削られた玉を真っ直ぐの総型のバイトで旋削する.一つのものを作るにも様々な作り方があり,ひとつの方法だけで考えていてはいけない,ということに改めて気がついた.

この地域は,昔は日本で最も文化の発達した場所であったに違いない.斐伊川(ひいかわ)は宍道湖に流れ込んでいる.砂鉄を取るために鉄穴(かんな)流しを行うので,その残りの砂が流され,川床が上がり,出雲市などは年中洪水に悩まされていたそうである.確かに出雲市に行ってみると川がみな天井川となっていた.有史以来,川床が少なくとも3mは持ち上がっているのだそうだ.

筆者らが泊まった亀嵩温泉の玉峰山荘は非常に立派なホテル形式の旅館であった.大変気持ちのいいホテルではあったが,筆者としては何か引っかかるものがある.日本中どこに行っても,町営のものは入れ物は立派だが,あまり高い料金も取れないため,一生懸命やっていることはわかるが,町のお荷物になっているのではないか,という感じがして仕方がなかった.そこで尋ねてみると,案の定,町営で第3セクタが運営しているということであった.同行した仲間の一人も筆者と同じことを感じていた.実は彼は長野県で町の行政改革の委員長(町長に頼まれて仕方なくやっているとのことである)として,このような箱物行政の問題点を指摘しているそうだ.これも典型的な箱物行政だということで意見が一致した.彼は後日,改めてここまで実態調査に来るために支配人と日程調整までしていた.

今回の行程で車で通った道はどれも立派だが,通行車両がとても少ない.公共投資で多額の資金を投入しているのだろうが,このような投資を続けることが本当に意味のあることなのかどうか,社会全体での投資効率を考える必要を感じた.

(4)後日談

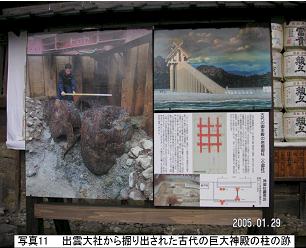

筆者は見学印象記を書こうとしているが,なかなか時間がとれず考えがまとまるところまで行かなかった.そして無理やり時間を作り,絵を描き,キーワードを整理し,ようやくあと少しで終わりというところまできた.そのような中で,2月16日(水)夜に,十年来選考委員を務めてきた渥美国際奨学財団の10周年記念講演が行われ,筆者の前に選考委員長をなさっていた青木生子先生にお目にかかった.実は,青木先生は日本神話の大家で日本女子大の学長をなさっていた方である.そして筆者がたたら見学で見聞きしたことなどを少し話したところ,先生は全て先刻ご承知で,"自分らは文学で見ている,あなたは技術で見ている",とおっしゃり,"こんなところまで出かけていって何勉強するの",とただただあきれられた.こちらだってビックリだ.向こうもビックリ.でもとても面白かった(写真11)

以上

****************************

「たたら製鉄」テレビ番組放映のお知らせ

「たたら製鉄」の畑村見学印象記を

このHPに掲載しておりますが,

見学先の日刀保たたらがテレビ番組になり,

放映される予定ですのでお知らせいたします.

お時間がおあり方は是非ご覧下さい.

番組名

NHKプロジェクトX

放映日時

3/29(火)21:15〜21:58 NHK総合

3/31(木)00:15〜00:58 〃

****************************